Dado que los temas para 5° y 6° grados son, en esencia, lo mismo y se abordan desde los mismos recursos, he decidido unificar esta publicación.

6° GRADO. BLOQUE V. TEATRO

Aprendizaje esperado: Realiza la representación de una obra de teatro ante un público.

Eje de apreciación: Recopilación de los elementos necesarios para el montaje de la obra (obra escrita, dirección, actuación, escenografía, vestuario, musicalización, iluminación, etcétera).

Eje de expresión: Selección de un rol (director, actor, musicalización, vestuario y utilería, difusión, etc.) en la producción escénica al preparar una representación teatral.

Eje de contextualización: Discusión acerca de la importancia de cada uno de los roles y el trabajo colaborativo necesarios para la realización de una puesta en escena.

5° GRADO. BLOQUE V. TEATRO

Aprendizaje esperado: Realiza el montaje de una puesta en escena para títeres o marionetas ante un público.

Eje de apreciación:

• Apreciación de la intención comunicativa y los mensajes orales que se pretenden transmitir en la obra teatral.

• Definición general de las funciones que cada participante del grupo tendrá en la representación de la obra teatral.

Eje de expresión: Participación en un hecho escénico de manera formal ante un público.

Eje de contextualización:

• Explicación de los diferentes sentimientos y sensaciones de los que nos servimos para participar en una representación.

• Reflexión de la importancia del trabajo colaborativo.

Durante el presente ciclo escolar, hemos estado trabajando en la confección de un libreto, títeres y teatrinos, por tanto, estamos en condiciones para realizar el montaje de una obra.

¿QUÉ ES UN MONTAJE ESCÉNICO?

Para generar una puesta en escena, se deben realizar trabajos de muy diversa índole. No basta con encontrar un texto y aprenderse los parlamentos. Hay que realizar la escenografía, los vestuarios, el maquillaje, construir los personajes, buscar la música, los efectos sonoros, determinar la forma en que se van a iluminar las distintas situaciones, ensayar las canciones y los bailes (si los hay), etc. Pero también hay que resolver otros asuntos de tipo técnico como ¿Quién y en qué momento va a hacer sonar la música y los efectos? ¿Quién va a meter y sacar los telones y muebles de las distintas escenografías? ¿Quién va a manejar las luces? ¿En qué se va a sentar el público?, ¿Quién va a acomodar al público? O ¿Cómo se va a enterar el público que tiene que ir a vernos? ¿Cómo va a saber el día, hora y lugar donde nos presentaremos? Y un largo etcétera más.

Tanto las compañías profesionales como las de aficionados, suelen conformar equipos que realicen actividades especializadas (escenografía, vestuario, maquillajes, luces, sonorización, publicidad, etc.) para poder resolver, eficazmente y en el menor tiempo posible, todos los aspectos que intervienen en la escenificación de una obra.

Cada una de las labores realizadas por los distintos equipos produce un resultado (material o inmaterial) que, conforme se va terminando, se va sumando al resto, hasta que, al final, se obtiene la obra total. Es como cuando queremos levantar una pared. Al principio sólo tenemos ladrillos y cemento, pero, al ir colocando los ladrillos, uno sobre otro, con capas de cemento en medio, logramos construir una pared muy, pero muy fuerte.

Generalmente, un director suele acompañar a los equipos, durante su proceso de creación y construcción. Este mismo director suele ensamblar los productos de los equipos, montándolos uno sobre otro, hasta que obtiene la obra final. En el acto de estructurar las distintas partes de la obra, el director pareciera montarlas entre sí. Es por eso que, a ese acto lo llamaremos: Montaje.

“GUÍA PRÁCTICA PARA UN MONTAJE TEATRAL EN UN CENTRO ESCOLAR”

De: Jesús Ricardo Martín Fernández y Beatriz Martín González

Directores del Grupo de Teatro Escolar SARDIÑA. La Coruña

(Dirigida a profesores y alumnos de Enseñanza Secundaria y Universitaria)

LA INICIATIVA

A la hora de empezar, ¿quién debe dar los primeros pasos? La iniciativa debe partir de las propias Directivas de los Centros o de un profesor determinado, pero es necesario que la actividad se ofrezca a los alumnos con unos planes muy concretos.

Es un error esperar a que ellos lo pidan o a que surja espontáneamente, como si de una demanda social se tratase.

Esa oferta, además, debe hacerse ya el primer día, o en los primeros días de clase; es necesario, por tanto, que exista un plan concreto antes del comienzo de curso. No hacerlo así es optar ya de antemano al fracaso; de hecho, ésta es la causa fundamental de que haya tantos proyectos fallidos y de que en muchos Centros fracasen año tras año los intentos de hacer teatro.

Las prisas por montar una obra para cubrir el expediente, justificar tal o cual fiesta u optar a determinada subvención no acarrean más que fracasos y generan, en propios y extraños, desinterés y hasta aversión por el teatro; y es muy difícil repescar a un alumno que se ha pasado medio curso trabajando en una obra que, al final, ni se estrena.

Un montaje teatral -un montaje digno- exige meses de preparación, debe tener una campaña de representaciones y ha de acabar con el segundo trimestre escolar.

Desconocer este calendario y creer que el teatro es una actividad más, aparte de ignorar las singularidades del teatro escolar, suele conducir al fracaso.

RECURSOS

Muchos Centros se retraen de ofrecer teatro escolar a sus alumnos por falta de local y ésa es una disculpa relativamente aceptable sólo en algunos casos; la mayoría de las veces se trata de una excusa para evitarse problemas y justificar su comportamiento.

Salón, lo que se dice Salón de Actos, son muy pocos los Centros que lo tienen.

Pero valen perfectamente esas salas de usos múltiples que sí hay en todos los Centros. Es imprescindible una tarima si no hay escenario; el resto puede suplirse; es cuestión de buena voluntad por parte de todos.

Aquí tienen ventaja los Centros de las zonas rurales porque pueden aprovechar ese cine del pueblo que, por lo general, está infrautilizado. Una buena política de acuerdos Centro-dueño del cine suele dar resultados muy positivos; de hecho, conocemos algunos ejemplos en Galicia que avalan nuestra propuesta.

MONTAJE

Un montaje serio exige tiempo: de dos a tres meses. Hay que programar de antemano el día del estreno y ser inflexibles con el calendario.

Cuando se empieza parece que hay mucho tiempo; pero vendrán las gripes, los exámenes, otras actividades y un sin fin de impedimentos que no permiten avanzar; minutos antes del estreno aún quedarán remates por hacer.

1. Los ensayos

Conviene señalar día y hora concreta para toda la temporada. Una o dos tardes por semana y 3/4 horas por sesión. Ahora que hay jornada continua en casi todos los Centros, o tardes libres para actividades, es fácil seguir este programa. Indudablemente, la mejor tarde es la del viernes.

Es un error dedicar recreos u horas sueltas; hay que ser metódicos. En síntesis, una sesión de ensayos debe comenzar por una tabla de ejercicios físicos y de vocalización, de relajación y concentración; después, pasar la obra y detenerse en las dos o tres escenas que cada día queremos ensayar.

El director de escena (el profesor) debe insistir siempre en que asistan todos; si falla uno se pierde la tarde y eso desanima y desespera a los demás. Conviene también que los actores se aprendan el papel lo antes posible (como mínimo un mes antes del estreno) y que se habitúen a prescindir del apuntador ya en los ensayos.

2. Equipos auxiliares

Siempre podemos encontrarnos de todo y hay que estar preparados para ello. Desde “el manitas” que solito se arregla, hasta el grupo de 35 que coopera en la actividad. Veamos brevemente algunos de los equipos que tienen cabida en el montaje:

2.1. Escenografía

Estará en función de la obra y del presupuesto, pero sus posibilidades son ilimitadas; desde casi cero pesetas hasta cientos de miles o millones de pesetas. Un buen diseñador tiene recursos para hacer un decorado curioso y con poco dinero. De todas formas, no debe ser ni muy sofisticado (crea problemas de transporte) ni tan simple que canse al espectador.

2.2. Vestuario

También depende de la obra. En una de ambiente contemporáneo los actores utilizan su propia ropa; resulta mejor, sin embargo, una obra de teatro de otro tiempo con ropa de época; mentaliza más a los actores y les ayuda a compenetrarse mejor con el personaje. También surte el mismo efecto en el público espectador; cuando ven a Juan, el de 2° D, vestido de romano, se meten más en la obra que si lo ven con los vaqueros de todos los días.

2.3. Luces

Son necesarias. Evítese representar con luz de sala y sin tarima. Si los actores tienen el público a su altura y sin una separación escénica simbólica, marcada por las luces, los nervios podrán con ellos y deslucirán la actuación.

También aquí nos movemos del cero al infinito. ¡¡Cuidado con los focos que se compran!! Hay que asesorarse muy bien antes de comprar. A veces, unas simples bombillas y papel de acetato de colores, de la mano de un buen electricista, pueden suplir la compra de costosos focos.

2.4. Efectos sonoros

También son necesarios. No muchos porque acabarían robando protagonismo a los actores, pero algunos sí, para que les indiquen las entradas y las salidas y, sobre todo, para que creen el ambiente necesario para la representación. Además, en todo Centro está el típico melómano que se brinda a ayudar y a componer una buena banda sonora para la obra.

2.5. Maquillaje

No debe ser objeto de mayor preocupación. Conviene maquillar, sí, pero lo suficiente para clarear sombras y puntear la caracterización del personaje. Además, cualquier alumna puede hacer maravillas con el maquillaje, aunque ¡ojo!: este material, siempre fungible, es muy caro.

ESTRENO

Como ya hemos dicho, hay que fijarlo desde el primer día. Si no hay fecha establecida, nunca se estrena. Es un error dejar el estreno para cuando esté la obra montada; nunca lo estará.

Es buen momento el invierno. El tercer trimestre ya no es época para teatro.

Dejarlo para el curso que viene es perderlo todo; entonces habrá que volver a empezar.

Hágase un ensayo general o un preestreno con algo de público (amigos o compañeros de curso). Obligar a un debutante a que pase de los ensayos en vacío a la representación con la sala llena es someterlo a una presión que conducirá al fracaso y de ahí a la frustración de haber perdido tres meses de trabajo. Al estreno asiste la familia, el novio, la chica que flipa, etc, etc. y para un debutante es bastante traidor este bautismo de fuego; es necesario que se vaya quemando poco a poco.

MONTAJE CON TÍTERES

El montaje de una obra de títeres tiene un proceso parecido al montaje de cualquier otra obra teatral. Solo que, no hay que perder de vista aspectos que se le adicionan:

1) En un montaje con actores, los personajes se crean en base a un perfil cuadrimensional, donde se hayan datos con los suficientes rasgos de su ser interno, externo, social y teatral. Esos datos servirán, tanto al actor en la generación de gestos, movimientos, actitudes, formas de hablar etc. como al resto del equipo en la fabricación del vestuario, peinados, maquillaje, postizos, accesorios, etc. Pero, en un montaje con títeres, ese perfil servirá para construir al personaje “literalmente”. El personaje y su medio de representación (títere) se fabrican simultáneamente, mediante técnicas y materiales muy específicos, idóneos para que, el títere-histrión, emule los gestos, movimientos, y actitudes exactas, y lleve integrado el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios, etc.

2) La obra representada con títeres, no es representada por los títeres. Porque los títeres no pueden actuar; no están vivos. Necesitan que, un grupo de titiriteros, les den ese hálito de vida necesario para su labor escénica. Este grupo de titiriteros requiere, entonces, un entrenamiento parecido pero distinto al de los actores. Debe conocer la escena igual que cualquier actor, pero no puede aplicar las reglas escénicas en sí mismo, sino en su títere. Cualquier obra exige un cierto nivel de precisión y de anticipación en la organización de las ejecuciones escénicas. A pesar de ello, los actores siempre se permiten tener un cierto margen para las acciones espontaneas, que no sorprendan mucho al equipo pero que abonen a la naturalidad de la situación y del personaje. En el teatro con títeres eso no puede ocurrir. Este tipo de teatro requiere de ejecuciones escénicas muy precisas, probadas y aprobadas previamente, para causar, eficaz y efectivamente, la impresión deseada. En las escuelas de educación básica, no siempre tendremos la fortuna de ser apoyados por un titiritero profesional, sin embargo, esta carencia se puede suplir con sesiones de exploración y conocimiento de los títeres elegidos para la representación, apoyándose, tal vez de un espejo, pero siempre, indefectiblemente, contando con la mirada y la orientación de un director escénico.

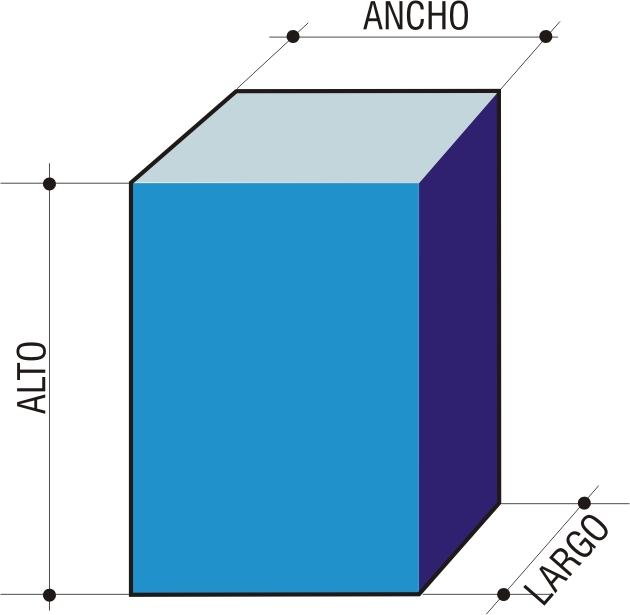

3) Un teatrino es, técnicamente, un teatro en pequeño. Reducido en escala al tamaño de los títeres para que se puedan mover por él durante la representación. Pero, paradójicamente, los espectadores tendrán las mismas dimensiones que los asistentes a cualquier otra función teatral. Ello conlleva que, además de confeccionar los mecanismos propios del teatrino, debemos cuidar otros aspectos como prever la disposición de la butaquería, elegir el sitio donde se colocará el teatrino y determinar el cupo máximo de personas que podrán entrar a apreciar la función. Ello para garantizar que todo el público pueda ver y disfrutar plenamente lo que sucederá en la escena.

(Para encontrar otras recomendaciones hagan clic sobre la imagen siguiente)

FUENTES:

Actividad 1. Presentación.

A través del todo este año hemos realizado actividades que, secuenciadas, nos condujeron a la realización de un montaje teatral. Ahora, hay que presentarnos ante un público, pues ese es el objetivo principal de un proyecto teatral. Además, mostrar nuestro trabajo nos permitirá ver si las decisiones que tomamos y los trabajos que realizamos a través de este proceso surten el efecto que previmos. Lo más importante. Si la obra logra contar la historia que creamos y si nuestro montaje gusta.

Esta experiencia (exhibirse frente al público) es la experiencia más importante de este proceso, y puede ser la más gratificante o la más devastadora, pero siempre, siempre, será la más aleccionadora de todas.

Registren su presentación (si es posible en video, mejor) y hagan algunas entrevistas después de la presentación y mándenos ese material. Con gusto lo publicaremos en este sitio, como evidencia del trabajo que realizaron.

Actividad 2. Evaluación.

Organicen una sesión para ver, reunidos en grupo, los registros de la obra (fotos, video, entrevistas, etc.) y luego comenten sus impresiones, expongan sus sensaciones, etc.

Reflexionen, principalmente, cuánto apoyó la organización, la designación de roles, el compromiso personal y la colaboración recíproca. Detecten que aspectos resultaron aceptables, cuáles no, y cuáles resultaron, de hecho, excepcionales y traten de encontrar las razones que provocaron esos resultados.

Con esta publicación estamos concluyendo los temas de este ciclo escolar. El Promotor desea que sus colaboraciones hayan sido útiles y atractivas para todos.

Por el momento nos despedimos pero, espero, nos encontraremos nuevamente aquí, desde el inicio del próximo ciclo escolar.

Por lo pronto, solo me resta desearles un feliz y placentero receso de verano y les mando un afectuoso saludo.

El Promotor

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.jpg)